A 50 años de la muerte de Franco: la persecución invisible a la diversidad sexual

España: Se cumplieron 50 años de la muerte de Francisco Franco, una fecha que obliga a revisar las sombras del régimen. Entre los archivos y la memoria política, hay un capítulo que durante mucho tiempo quedó abajo de la alfombra: la cacería sistemática contra la comunidad LGBT+. Durante casi cuatro décadas, ser homosexual, lesbiana o trans en España no solo era considerado un pecado mortal por la Iglesia, sino un delito perseguido con saña por el Estado.

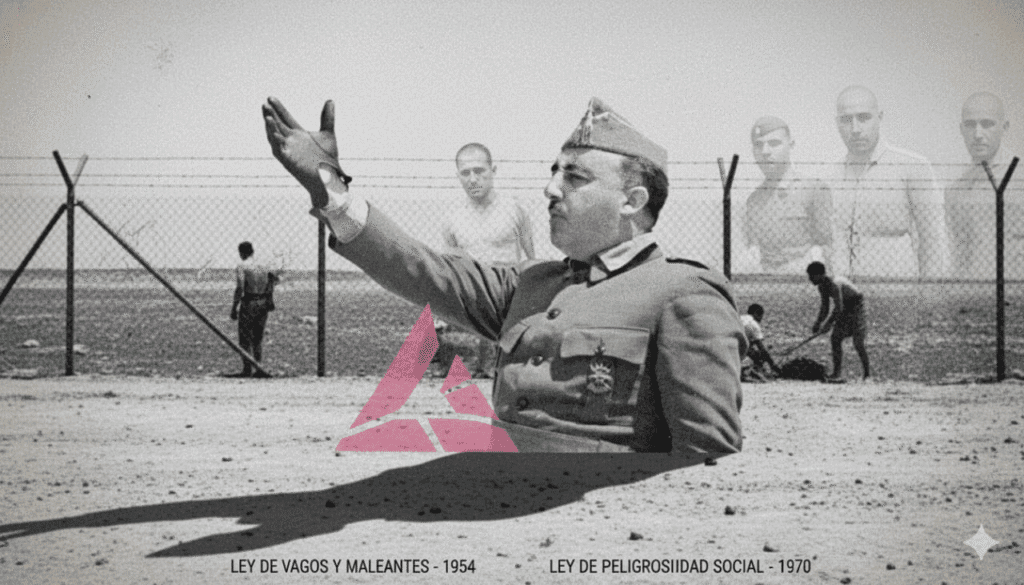

El aparato represivo no improvisaba. En 1954, el régimen modificó la Ley de Vagos y Maleantes para incluir explícitamente a los homosexuales, equiparándolos con proxenetas y delincuentes. Lo perverso del sistema era que no necesitaban probar un acto sexual concreto; bastaba con la «peligrosidad social» o la simple sospecha para que la policía te detuviera. Fue una política de terror diseñada para empujar la diversidad a la clandestinidad absoluta.

El destino de miles de personas fue brutal. Existieron auténticos campos de concentración, como la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía en Fuerteventura, donde los presos —marcados como «invertidos»— eran sometidos a trabajos forzados, hambre y golpizas. A esto se sumaban las «terapias» psiquiátricas en clínicas del Estado, que incluían electroshock y lobotomías, buscando «curar» lo que el nacionalcatolicismo definía como una enfermedad contagiosa.

Lejos de aflojar hacia el final de la dictadura, en 1970 la represión se sofisticó con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Esta norma buscaba segregar y «rehabilitar» a los homosexuales en centros especiales. Lo más doloroso es que la inercia de esta ley sobrevivió al propio Franco: hubo personas encarceladas por su orientación sexual hasta 1979, ya entrada la transición democrática, mientras los presos políticos salían en libertad.

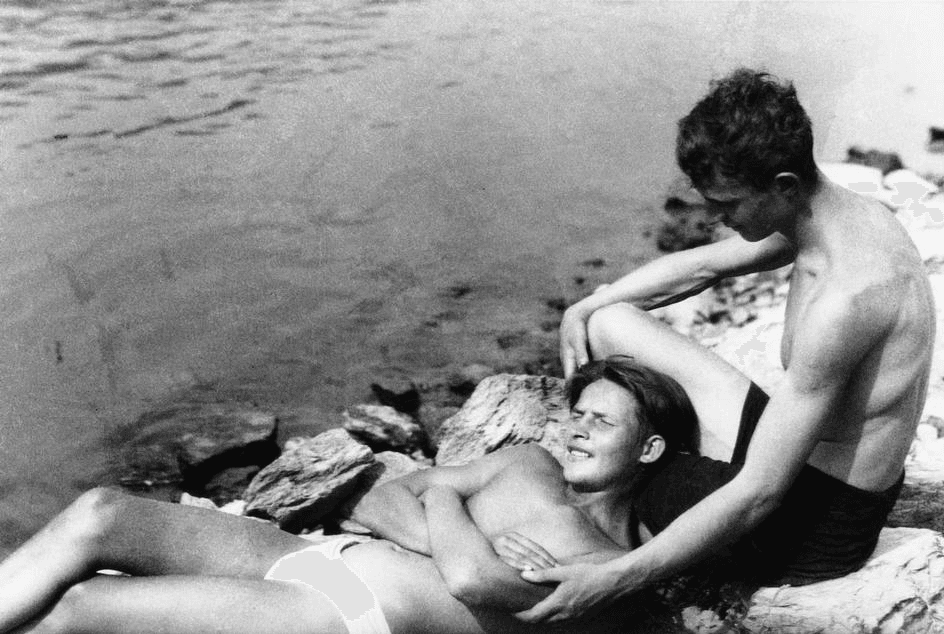

Para las mujeres lesbianas, la violencia tuvo otro matiz: la invisibilidad forzada. El franquismo ni siquiera concebía la existencia del lesbianismo en su código penal, por lo que la represión no pasaba tanto por la cárcel, sino por el encierro doméstico y los psiquiátricos. Se las medicaba, se las sometía a matrimonios forzados y se anulaba su voluntad bajo la tutela de padres y esposos, borrando su identidad por completo.

Hoy, a medio siglo del fin de esa era oscura, España es pionera en derechos, pero la reparación histórica tardó en llegar. Recordar a las víctimas del «sexilio», a los encarcelados y a quienes vivieron con miedo es un acto de justicia indispensable. Mantener viva esta memoria es la única garantía para que el odio no encuentre nunca más amparo en la ley.

«Madre, no soy el mismo»: la voz de los que sobrevivieron al infierno

Si las cifras de la represión enfrían el horror, la historia de Octavio García le devuelve la temperatura humana. Octavio fue uno de los presos de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura. No cometió ningún crimen; su delito fue existir. Fue encerrado bajo la Ley de Vagos y Maleantes, etiquetado como un peligro social simplemente por ser homosexual. Su relato es la prueba viva de que el objetivo del franquismo no era «rehabilitar», sino quebrar a la persona.

«El miedo se ha adueñado de mis actos», escribió Octavio en sus memorias. En Tefía, la rutina estaba diseñada para deshumanizar: trabajos forzados bajo el sol canario, cargando piedras y agua hasta la extenuación. Octavio contó cómo vio entrar a hombres robustos de 80 kilos que, meses después, salían convertidos en espectros de 45 kilos, consumidos por el hambre y la violencia de los funcionarios.

Video en YouTube de una obra basada en la vida de Octavio

El director del penal, un ex religioso carmelita llamado Prudencio, imponía un régimen de terror moral y físico. «Como te equivocaras de paso, te daban con una fusta», recordó Octavio años después. Pero el dolor no terminaba al cruzar la salida. La libertad era otra condena: el miedo a que se notara «el amaneramiento», el pánico a que la policía volviera a buscarlo y la vergüenza frente a la propia familia.

Otro testimonio clave es el de Juan Curbelo, quien al ser detenido lanzó una frase que retumba hasta hoy como un grito de dignidad: «Que este daño lo conozca el mundo; yo soy maricón, invertido, pero no vago ni maleante». A Juan le raparon la cabeza y lo mandaron a picar piedra, pero no lograron callarlo. Gracias a voces como la suya y la de Octavio, hoy sabemos que Tefía funcionó, en la práctica, como un campo de concentración.

Octavio falleció en 2018, pero dejó escrita una sentencia que resume la herida de toda una generación: «No soy el mismo, madre. Soy un monstruo de Tefía». Su historia nos recuerda que la reparación no es solo un trámite legal, sino la obligación de escuchar a quienes el Estado intentó silenciar para siempre.

La entrada A 50 años de la muerte de Franco: la persecución invisible a la diversidad sexual se publicó primero en ARGay.